|

4. Verwitterungsformen im Granit

4.1. Granit

Granit ist das weitverbreitetste Gestein auf Korsika, insbesondere Westkorsika erhält seinen Charakter durch die unzähligen Granitformen. Granit gehört zu den Tiefengesteinen und setzt sich vorwiegend aus Feldspat (60-65%), Quarz (ca. 25%) und Glimmer (10-15%) zusammen. Abhängig von der mineralischen Zusammensetzung verwittert Granit zu Blöcken, wobei die Formen der Wollsackverwitterung häufig sind, oder zu Grus bzw. feineren Korngrößen, vor allem Sand. Die Formbildung im Granit ist wesentlich vom Kluftsystem, vor allem den Druckentlastungs-klüften, bestimmt (LESER 1997: 285). Die Formen der Granitverwitterung prägen das Bild Korsikas in starkem Maß. Es soll deshalb im folgenden auf die wichtigsten Formen und deren Vorkommen auf Korsika eingegangen werden.

4.2. Vergrusung

Charakteristisch für ganz Korsika ist eine tiefgreifende Vergrusung des anstehenden granitischen Gesteins (KLAER 1956: 16). Dabei entstehen bei der chemischen Verwitterung durch Zerfall relativ widerstandsfähiger körniger Gesteine (wie eben Granit) kleine, eckig-kantige Gesteinsstücke von 2-6mm Durchmesser (Grus) (LESER 1997: 296). Die Mächtigkeit der Vergrusungsdecke erreicht in Korsika mancherorts 15-25m.

4.3. Wollsackverwitterung

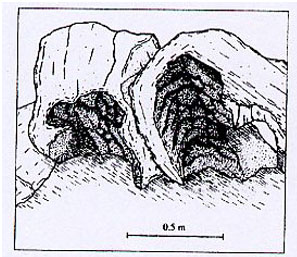

Das Abschälen großer, ebener oder gebogener Gesteinsplatten bezeichnet man als Exfoliation (Abblätterung). Die dabei entstehenden Formen erinnern an Schalen einer Zwiebel. Beim Granit finden sich solche Zwiebelschalenformen als konzentrischschalige Verwitterung einzelner Blöcke. Da im Kern rundliche Blöcke zurückbleiben und die Schalen häufig zu Grus verwittert sind, spricht man auch von Wollsackverwitterung (Abb. 3). Das Gestein wird durch physikalische und chemische Verwitterung gelockert. Einerseits werden zuerst die durch das Kluftsystem bedingten Kanten und Ecken angegriffen, wodurch sich die rundlichen Verwitterungsformen ergeben, andererseits kommt es zum Abschuppen dünner Gesteinsplättchen (Desquamation) (PRESS & SIEVER 1995: 130). Wollsäcke kommen meist vergesellschaftet in Form von Felsburgen oder Blockmeeren vor.

In Korsika findet man Formen der Wollsackverwitterung bis in eine Höhe von 1600m. Oberhalb dominiert die rein physikalische Frostverwitterung, worauf die mit steigender Höhe sukzessive Zunahme eckiger, kantiger Blockformen hindeutet.

Durch die Wollsackverwitterung werden sowohl an der Oberfläche liegende Blöcke (Granit u. a. Massenge-steine) als auch Blöcke im Untergrund zugerundet. So können mächtige Verwitterungsdecken mit "schwimmenden" Wollsackblöcken entstehen. Die Wollsäcke sind hier also in die Zersatz- oder Gruszone eingelagert.

4.4. Felsburgen

In den tieferen und mittleren Lagen Korsikas findet man häufig unregelmäßig verteilte Felsburgen. Es handelt sich dabei um morphologisch relativ widerstandsfähiges Gestein, das in Folge anhaltender Verwitterungsprozesse aus der ursprünglichen Landoberfläche herauspräpariert wird und anschließend gemäß der Wollsackverwitterung weiter bearbeitet wird. Diese "Burgen" sind folglich Relikte einer einst wesentlich mächtigeren Gesteinschicht. Nicht selten sind sie gekrönt von "Wackelsteinen", die bedrohlich auf der Spitze eines Granitturms zu balancieren scheinen. Der massive Kern der Felsburgen ist meist noch mit dem Anstehenden verbunden, dagegen sind die äußeren Partien stark im Zerfall begriffen (KLAER 1956: 35). Das Vorkommen der Felsburgen hängt von der Mächtigkeit des das Anstehende überziehenden Verwitterungshorizontes ab. Dieser ist etwa im südlichsten Korsika um Viagenti sehr geringmächtig bzw. gar nicht vorhanden, Felsburgen finden sich hier also häufig. Im Raum Ajaccio ist dieser Horizont hingegen sehr mächtig; es sind dort keine Felsburgen zu finden. Das weitaus größte Verbreitungsgebiet der Felsburgen liegt im Höhenbereich zwischen 1000 und 1500m. Dieser Landschaftsgürtel ist größtenteils frei von mächtigen Verwitterungsdecken (KLAER 1956: 39).

Wackelstein Wackelstein

4.5. Tafoni

Verwitterungsrinden sind meist nur wenige Millimeter dicke Ausscheidungen von Mineralstoffen, insbesondere von Eisen- und Manganoxiden, an freiliegenden Gesteinsoberflächen. Sie entstehen, wenn im Gestein zirkulierendes Sickerwasser an der Oberfläche zutage tritt, verdunstet und seine Lösungsfracht absetzt. Diese Rinde ist sehr hart, während das unter ihr liegende Gestein oft bereits durch chemische Verwitterung zermürbt ist. Die intakte äußere Gesteinsschale täuscht dabei eine kompakte Felsfläche vor, obgleich sie in Wirklichkeit schon längst unterhöhlt worden bzw. das innere Gestein bereits stark verwittert ist. Wird die Rinde stellenweise zerstört, so räumt die Abtragung durch Wasser und Wind das mürbe Gestein dahinter aus und es entstehen Verwitterungslöcher oder Tafoni, welche äußerst typisch für Korsika sind. Tafoni können trotz gleicher Verwitterungsform die unterschiedlichsten Formen aufweisen, meist sind die Aushöhlungen aber kugel- oder ellipsenförmig (Abb. 2) (AHNERT 1996: 117).

Abb. 2: Tafoni (LESER 1997: 861)

Für die Zerstörung der Rinde spielen im Hochsommer plötzlich hereinbrechende Gewitterregen ein bedeutende Rolle. Durch das ruckartige Abkühlen und die daraus resultierende Kontraktion des überhitzten Gesteins werden die Gesteinsschalen rissig, mürbe und zerfallen. Der Begriff Tafoni (EZ: Tafone) stammt aus dem korsischen Dialekt und ist mit "Fenster" gleichbedeutend. Allerdings entstehen kaum Fenster, sondern vielmehr Höhlungen. Man sollte daher eher von "Höhlungsverwitterung" sprechen. Ist der Verwitterungsprozeß bereits weit fortgeschritten, stehen die Restschalen und -formen bis zu ihrer endgültigen Zerstörung ruinenhaft wie Skelette im Landschaftsbild (KLAER 1956: 48). Interessant sind Wabenverwitterungsformen (wabenartige Höhlungen), welche - wenngleich wesentlich seltener - an den gleichen Blöcken wie Tafoni zu finden, allerdings regelmäßiger und kleinförmiger sind. Der Übergang zwischen beiden Formen ist fließend, der grundsätzliche Verwitterungsvorgang ist dem der Tafoni vergleichbar. Die Verbreitung der Tafoniformen auf Korsika erstreckt sich fast über den gesamten Inselbereich. Sie sind sowohl in Küstennähe als auch in größeren Höhen zu finden, wobei ab einer Höhe von 1500m eine generelle Abnahme der Tafoniformen festzustellen ist (KLAER 1956: 42). Genannt seien die Vorkommen im Norden bei Calvi und in der Calagne sowie bei Ajaccio (Abb. 1). Für die Entstehung von Tafoni gibt es viele unterschiedliche Erklärungsansätze. In unserem Bericht wurden Tafoni als das Ergebnis chemischer Verwitterung unter Hartrinden vorgestellt.

Entstehung mit Hartrindenbildung:

An Gesteinsblöcken mit Hartrinden fehlen diese oft auf den der Sonne bzw. dem Wind abgewandten Flächen, die unter dem Einfluß der Schattenverwitterung stehen, da die dort aufgrund der geringeren Verdunstung länger anhaltende Feuchtigkeit die chemische Verwitterung intensiviert. Diese Schattenverwitterung führt zur Aushöhlung (Tafonisierung) der durch die Kernverwitterung bereits zermürbten Blöcke. Bei gleichbleibender Windrichtung erfolgt die Aushöhlung der Blöcke im Windschatten, charakteristisch sind deshalb seitliche Öffnungen. Bei stark wechselnder Windrichtung bzw. bei allgemein geringerer Luftbewegung ist die Feuchtigkeit an der Auflagefläche der Gesteinsblöcke am größten, die Schattenverwitterung höhlt die Blöcke deshalb von unten her aus (Wilhelmy 1990, S. 26). Es entstehen von kleinen Stelzen getragene "Schildkröten-schalen". Die Aushöhlungen nehmen oft einen großen Teil des Gesteinskörpers ein, so daß verbleibende Gesteins- oder Hartrindenreste abenteuerliche Felsgestalten mit zum Teil bezeichnenden Eigennamen bilden (Korsika, Elba: Hundskopf, Seelöwe, Elefant).

Tafoni treten aber auch ohne Rindenbildung als Ergebnis der Salzsprengung im Wirkungsbereich feuchter Seeluft auf, wie dies etwa Frenzel (1965) erklärt. Wilhelmy (1974 u. 1990) läßt beide Erklärungs-ansätze zu: die Entstehung mit Hartrindenbildung und die Entstehung ohne Hartrindenbildung durch Salzsprengung.

Entstehung durch Salzsprengung:

Am intensivsten sind Tafoni an periodisch-feuchten, kräftig überwehten Küstengebieten entwickelt, in denen an der Gesteins-oberfläche Befeuchtung mit Abtrocknung wechselt, also zeitweise mikroklimatische (edaphische) Aridität herrscht (Wilhelmy 1974, S. 153). Sie sind etwa eine charakteristische Erscheinung mediterraner Küstengebiete. Die Tafonisierung ist eine vorwiegend mechanische Verwitterung des Gesteins durch Salz-sprengung (Frenzel 1965, S. 318). Das Tafoni-Phänomen kann zwar mit chemischer Zersetzung verbunden sein, diese ist aber als Zugabe zu werten (Frenzel 1965, S. 316). Salze, die aus feuchter Seeluft ausgeschieden werden und anschließend an der Gesteinsoberfläche austrocknen, erfahren durch erneute Wasseraufnahme eine Volumszunahme um 30-100% (Wilhelmy 1990, S. 19). Der dadurch entstehende hohe Druck übt eine Sprengwirkung auf das Gestein aus und führt zur Lockerung des Gesteinsgefüges bzw. zum Gesteinszerfall. Unter der Einwirkung von Trockenheit und Sonnenhitze kommt es zum Zurückfließen der Lösung und der Prozeß kann von vorne beginnen. Das Salz bewirkt also einen Vorgang, ohne sich dabei selbst zu verbrauchen (Frenzel 1965, S. 321). In unmittelbarer Nähe des Meeres wird am meisten Salz an der Gesteinsoberfläche angelagert, der Prozeß der Salz-sprengung ist hier also am intensivsten (Frenzel 1965, S. 320). Die tafonisierten Gesteinspartien zeigen im Spritzwasserbereich nach oben oder zur Meeresseite hin, da an diesen Stellen das salzhaltige Wasser angepeitscht wird. Mit zunehmender Entfernung vom Meer bzw. mit zunehmender Meereshöhe nimmt der Salzgehalt der Luft und somit auch der Salzgehalt an der Oberfläche der Tafoni ab, dementsprechend nimmt auch die Intensität des Tafoni-Phänomens von der Küste weg ab (Frenzel 1965, S. 318). Tafoni kommen auch - wenngleich weniger stark ausgeprägt - in der Übergangszone zwischen aridem und semiaridem Klima vor. Hier stammen die salzhaltigen Lösungen aus der Grundfeuchte des Bodenschuttes.

Quelle: http://www.uibk.ac.at/geographie/studium/exkursionen/korsika00/geologie/geologie1.htm

|

|

|